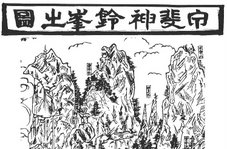

川口村絵図の一部である。

三峯(三つ峠)と毛無山(木無山)、御巣鷹山が描かれている。

総称とする見方は、ここにはない。

昭和になっての総称とする三つ峠の見方には、

意図的なものがあったのだろうか?

昨年より、柄杓の意味を考えていた。 考えているうちに、当然のような気がしてきた。

当たり前を証明するには、何を述べればよいのかが解らないでいる。

三つ峠が御巣鷹山と木無山の総称とは言えない。(総称とするのは誤りである)

なぜなら、総称とする記述が何一つ見つからないからである。

現在では『三ッ峠山』と書いてあるものが多いようですが、かつては『みづとうげ』と発音し『三峠』とも『水峠』とも書かれていました。『三都峠』という古文書もありますが。御巣鷹、開運、木無が三つ峠ではなく、三つ峠そのものが三つの峰を持っています。その姿は西桂でしか見ることができません。大幡方面にのみ『水雲山』と称するお宮が存在します。『開運山』の名称は古文書には見当たりませんが呼べる理由は存在します。

0 件のコメント:

コメントを投稿