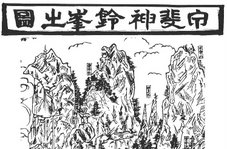

三つ峠が三つ峠の形であるのは、

三つ峠が三つ峠の形であるのは、下暮地登山道からの眺めでしかない。

上暮地側から三つ峠を眺めても

もう見栄えが変わってしまう。

手前の山は方位磁石が狂うことのない

『金峰山(きんぼうやま)』。

ちょうど金峰山の頂上の向こう側が

だるま石のあるところ。

中央から真上延びる尾根が登山道である。

左に延びる稜線は、東の尾根。 大ダルの弧が美しい。 東沢をはさみ右側から上に伸びる尾根。

この尾根の頂上を『大久保山』とする登山地図がある。 前に述べたが、そこをそう呼ぶことを

地元住民は全く知らない。 東沢と俵石の頂上だけなのである。

山に登ると、登った山が見えない。 山を見るには、山に登らないことになる。

やはり、三つ峠を見るには山祗神社から歩く必要がある。

なぜあの場所にだるま石があるかと思うと、やはりあの場所である必要があるという気がする。

三つ峠は、その姿が美しいのだと思う。

今不思議に思うのは八十八大師の奉納者が大幡方面の方なのだが、

彼らは東の尾根を歩いたのだろうかという疑問。

下暮地と大幡は、仏の沢、湯ノ沢を通じてつながっていた。

だるま石を通過する必要がある気もする。

0 件のコメント:

コメントを投稿