小沼と下暮地を結ぶ橋を開途橋(かいとばし)という。

小沼と下暮地を結ぶ橋を開途橋(かいとばし)という。ここから三ツ峠を眺めてみる。

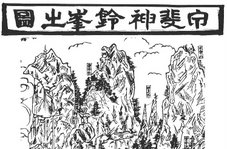

三ツ峠が信仰の山と成り得たのは、その姿が三つに別れていること。

また、それぞれが岩塊であるからである。

馬鹿げた話であるが、三ツ峠は富士さんより高いと思うことがある。

三ツ峠は天に刺さっている山なのだ。

実際には、富士山には雪があるのみ三ツ峠には無い。

標高は比較にならないほど低い。

なのに三ツ峠の姿は、奇妙な感情を湧き出させる。

この季節の三ツ峠は、雲の間から見え隠れする。

岩下を目指す人々は、この姿を目にして何を感じていたのだろう。